オリンピックより外れてしまったソフトボール。生徒数の減少が第一で管内でも部活動で行っている学校が激減した。真っ黒に日焼けした中学生が、とても早いボールを投げ込んでいる。是非将来の上野投手に育ってほしいと応援していた。野球に続いて我がチームに女神が微笑んでくれた。野球ともに北海道大会に出場で今年は忙しい夏になりそうです。

「流汗悟道」カテゴリーアーカイブ

拍手

ゲリラ雲

神内ラベンダー

ゲリラ豪雨

勝ったよ!

ラベンダー園

声を出せ!

放水訓練

開町120年

少年の主張

大縄飛び

ゆうめいじん

よりよい学級をめざして

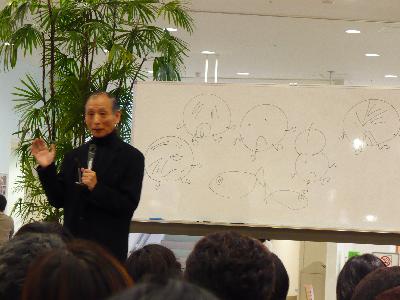

4日連続公開研を行いました、道央の中学校におじゃましました。ブレーン・ストーミング法、KJ法、アイスブレイクとあまり聞き慣れない課題解決法を駆使して「よりより学級をめざして」と3Cが学級活動を公開してくれました。積極的な話し合い、とても素晴らしいクラスです。

新千代小学校

知人の母親の葬儀に出かけました。場所は秩父別のお寺です。妹背牛中学校のわきを通り秩父別に向かいました。土地勘がないので、キョロキョロしながら運転していると、妹背牛と秩父別の中間地点に新千代小学校と書かれた記念碑がありました。新十津川は奈良の十津川村のように、千代という地区からの農業入植なのでしょうか。碑の建立は38年前の昭和47年10月と記されていました。

時計台

時計台の鐘が鳴りました。「すっかり6時なんですね」と家内が急に声を上げました。帰り道に時計台のそばを通っていましたので久しぶりに寄ってみました。夜の札幌、ビルにかこまれた時計台を観光客の人たちは最適なアングルを探して写真に撮っていました。「一度は住んでみたい町ですね」と家内がささやいた。

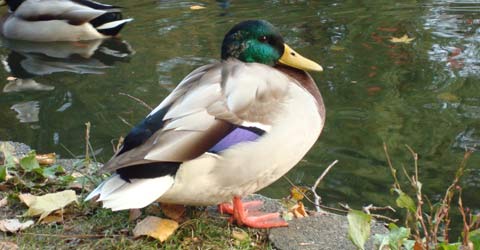

まがも

北大工学部のひょうたん池、マガモが冷たい水の中に潜ったりしていた。毛繕いはちゃんとしているらしく水をしっかりはじいています。「雄は鮮やかな羽を持っていて・・・・雌が可哀想」と家内が言いました。池には「この池には絶対に入らないでください」と立て札がありました。観光客向けではありませんね。コンパで酔って飛び込んだ学生達者が多いのでしょうか?

幌加内小学校・ほろくま

だれが名付けたか、「ほろくま」。寒さと積雪に耐え、幌加内小学校の東屋に登って、番をしています。今日は蕎麦祭りで幌加内は大変賑わっていることでしょう。ゆかりのある人たちが幌加内小学校にも訪れたことでしょうね。「ほろくま」もさぞ喜んでいると思います。私は母子里の帰りに「ひさしぶりだね」と頭をなでてきました。だれかこのクマの由来をご存じないですか?

母子里小中学校

昭和49年4月の状況は小学校と中学校が合わさったいわゆる小中併置校。一つの職員室に校長先生一人(中学校発令)、教頭先生一人(小学校発令)、小学校教員3名、中学校教員3名で事務職員、養護教員はいない。小学校は複式3学級、中学校は複式2学級認可だが校内体制で3学年に分けた。理科の教師でも国語、音楽、美術と受け持ち、小学生の授業も専科として行くなど今風に言うと小中一貫校。

グランドの入り口左側の門にに母子里中学校、右側の門にに母子里小学校とプレートが貼られている。校舎の解体とともに校門は撤去されるのだろうか。

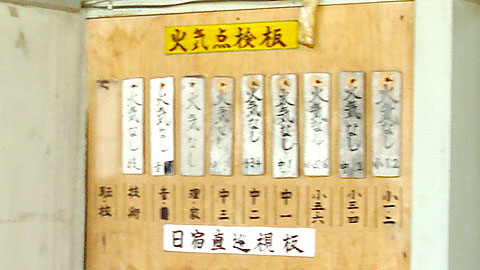

幌加内 母子里小中学校・火気札

全ての物が運び出されており、職員室も解体されていた。ふと気がつくと、なぜか「火気札」が掛かっていた。懐かしい達筆な文字は当時のまま、そっと鞄にあずかった。冬はマイナス40度にもなり、教室は大型の石油ストーブにより常時温めていた。床からの冷たさに耐えきれず、おふくろに毛糸の靴下を編んで欲しいと頼んだのも懐かしい。

幌加内町母子里中学校

母子里中学校がお盆明けに取り壊されると聞き、駆けつけた。もうすでに窓枠、天井、内壁、配線類はがされていた。クレーン車も用意され、あと数日遅かったら瓦礫となっていただろう。35年前の光景はしっかりと目に焼き付いている。

母子里神社は秋祭りだった。宴も終わり、境内には誰もいない。薪の白い煙が辺りに漂い・・・・・目に染みた。

Salix Caerulea

会議で南幌町に来ました。「親水公園」には、世界中のヤナギが解説板と共に植えてありました。天気が良いので朝5時に起きて次々と解説板を読みながら歩いてみました。もう秋風です、寒いくらい。どうして、こんなに沢山のヤナギがここに植えられているのかとても不思議です。芝生の中にこんもりした形のヤナギが目に入りました。朝日を浴びてシルバーのように光っています。すっかり気に入ってしまいました。園芸種でしようか?説明版には「Salix Caerulea」・ケルレア種 イギリス ロンドン キューガーデンにて採取 ・・・と書いてありました。有名なロンドンのキューガーデンとは驚きです。

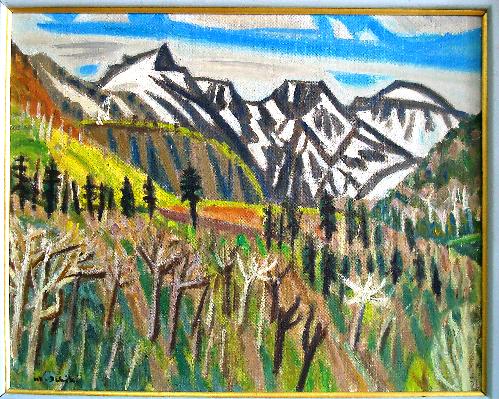

羊蹄山

透き通った青空が私を「羊蹄山一回り」に駆り出しました。

名水の噴き出し場所は景色どころか、どこも容器片手に人、人、人、大混雑です。

私もコーヒー用にベツトボトルにいっぱい入れました。

至る所に別荘が建てられています。憧れるなあ。

羊蹄を眺めていると心が広くなり、私もすっかりファンの一人です。